气候变化的影响在全球清晰可见,香港这个主要由岛屿组成的大都会,刻下正要着手处理气候变化的预期性影响,以及海平面上升及由此诱发的风暴潮所带来的问题。香港科技大学环境研究所刘启汉教授现特于此专访中,与大家探讨环绕极端天气情况的一些问题。

香港由263个岛屿组成,海岸线长达733公里,因此很容易受气候变化如海平面上升及由此诱发的风暴潮所影响。又正因为香港倚靠珠三角地区每日把新鲜食品输送入境;刘教授遂指出,香港那减轻风暴潮效应的计划,必须能够同时为解决粮食供应问题作出替代性支援、为紧急服务作出迁调安排,以及鼓励企业把重要的保护措施融入办公室的设计内。

维多利亚港

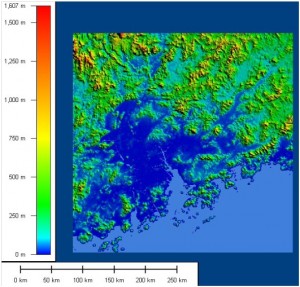

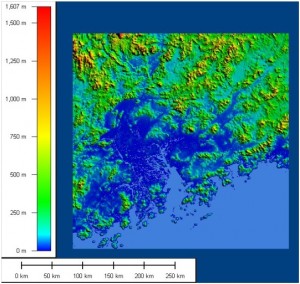

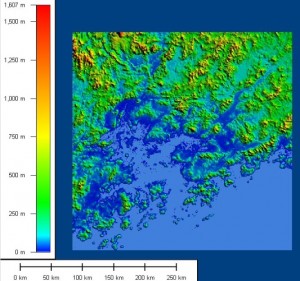

Current coastal formation and levels around the Pearl River Delta (sea level rise of 0m)

谈及维多利亚港海平面上升的影响时,刘教授解释说香港天文台在北角/鲗鱼涌已设有海平面

检测站,为有关问题提供重要和相关的数据。「如果我们看一下数据,便知道现在的海平面比三十年前高。我们从现在的数据清楚可见的是,真正极端的海平面问题如今比三十年前发生得更频繁。基本上,香港过去六十年来的科学记录都可以确认这一个事实。我们有的是数据,并非只是某某的个人意见而已。」

「维多利亚港的海平面上升存在两个问题:人们认为我们看到的只是海平面上升一米而已,那并不会淹没任何地方,但我们应该担心的不止于此,因为海平面上升的真正问题,就是我所说的风暴潮。」「总海平面能够比海平面中位数高很多是有很多原因的,例如受太阳和月亮影响而可以预测得到的天文潮汐变化,又例如香港的热带气旋可以令强风推高水位,所以很多时候你会看到风暴潮多数在初夏时分发生,那实际上也与天文潮汐相吻合。当这两种气象变化遇上强风,你可以看到因气候变化而导致海平面上升的幅度并非只有半米或者一米,而是可以因为特定的风暴潮而上涨三至四米,甚至更高。」

「举例来说,如果沿海有很多物业需要保护,兴建一个可承受一百年或二百年一遇风暴潮的沿岸就可能会令人安心一点。但是,你有可能遇到每五十年,甚至每二十年一次的风暴潮,而该暴潮所带来的灾难性如果等同每二百年一次的,那还是可以接受;但如果真的每二十年便来一次这样的大灾难,香港肯定承受不了!」

「香港天文台也证实香港的海平面上升速度比全球正在发生的更加快,显而易见的是海平面正在不断

Inundation around the Pearl River Delta caused by a sea level rise of 1m

上升,而上升的速度亦会继续增加。因此,我以工程师的身份认为,如果社会对海平面上升的任何可能性结果早有准备,复原的过程总会比没有任何准备来得更容易和更流畅。」

香港的基础建设

当提到保护香港的基建设施或者那些已被证实为易毁的大厦,刘教授说道一些紧急服务已逐渐见于某些建筑物的较高楼层上。

「如果我们的急症室因海平面上升和风暴潮出现而被洪水淹没,那么问题就很严重了。」刘教授说:「有些医院已经开始建设坡道,方便救护车因洪水泛滥问题而需驶往位处更高楼层的急症室。

「对于洪水泛滥所带来的灾难性问题,我们其实有很多事情可以做的。香港以空间而言真的非常有限,所以我们不得不发展一些可能每隔十年也未必会发生一次事件的地区,而我们也必须确保假若那儿有任何破坏出现的时候,还是可以接受的,则例如用作康乐的公园被淹没,那最大可能只是教人有数天或数周的不方便,但结果仍然是可以接受的。但如果医院的急症室被洪水淹没,而不能向社区大众提供必要的医疗服务,那么,这样就不可接受了。」

「传统上,香港也有很多数据中心存储于街道水平之下。」刘教授续说:「不过,处事态度正在变化,很多公司正寻找大厦更高的楼层地方设置他们自己宝贵的数据资料。我们谈的并不是大规模的基建变动,但我们需要明智周详地规划如何保护香港的基础建设、紧急服务和水电资源,并提醒企业审视和重新设计他们的建筑环境,从而在洪水泛滥期间也可以保护自己的资源,避免灾难性的损失。」刘教授指出,香港的建筑物已按未来每二百年或每十年可发生一次的风暴潮影响,而建高于所估计的海平面中位数字上,否则,如果暴风雨出现,我们的日常生活所遭受的破坏将会非常巨大。 」

Inundation around the Pearl River Delta caused by a sea level rise of 6m

珠江三角洲

刘教授指出,根据「政府间气候变化专门委员会」第五次评估报告的汇报,由于珠江三角洲(珠三角)一带人口高,于是被认定为最容易遭遇海平面上升威胁或最脆弱的地方之一,而我们也是时候必须做

一些事情。「这并非说我们要把人与地方重新定位,但如果珠三角因洪水泛滥而关闭三至四周,对香港的影响可会是相当巨大的。」刘教授说。

珠三角较香港位处更低的地方。如果珠三角被水淹没一个月,绝对大大影响粮水供应,甚至是可能会发生的供电问题,所以我们需要考虑如何作好准备。我们是否需要为其他地区作出安排、向香港人提供紧急救援物资、直至珠三角的洪水泛滥问题消退、及农业与输港食品供应恢复为止呢?

就香港是否需要考虑实施计划于高地兴建粮食生产设施,来应付例如珠三角洪水泛滥的场景,刘教授指出,这个只是假设性的情况,任何可能发生的危机大概都不会长期持续,所以促进本地粮食生产的建议可能并不可行。「可是,我们需要做的是要确定多个可以存储紧急粮食供应的位置,方便随时分发给居民食用。「如果我们能够订明位置-最好是较高楼层的位置-在有所不测的情况下如珠三角被水淹没及基本业务停止运作数周时,可以马上以适当的条件应付紧急粮食供应,那么,这样在港随时效命的粮食供应就足以明确证实政府正在尽其所能支援人口所需。」

地区性的破坏

刘教授指出,这不再仅仅是科学家所表达的假设性问题。如果你常看新闻,就会看到区内有多少地方被洪水危害。2013年11月,史上最强台风之一海燕重创菲律宾,洪水摧毁整个社区,酿成全国性的破坏和泛滥,造成6,268人死亡。2011年,强烈热带风暴洛坦为泰国带来严重的洪涝灾害。洛坦穿州过省不断蔓延,最终到达湄南河口,淹没首都曼谷的部分地区,令泰国七十七个省中的其中六十五个宣布为洪水灾区省份。另同年洪水也淹没澳洲布里斯班的中央商业区,令该市被逼停业数周,对当地造成极大的影响。「如果你看看过去十年所发生的沿海洪水灾害数量,很明显我们现在必须承认得采取一些措施,试图尽快解决所涉问题。远期规划正正是全面减少气候变化影响的关键。」

刘教授指出,这不再仅仅是科学家所表达的假设性问题。如果你常看新闻,就会看到区内有多少地方被洪水危害。2013年11月,史上最强台风之一海燕重创菲律宾,洪水摧毁整个社区,酿成全国性的破坏和泛滥,造成6,268人死亡。2011年,强烈热带风暴洛坦为泰国带来严重的洪涝灾害。洛坦穿州过省不断蔓延,最终到达湄南河口,淹没首都曼谷的部分地区,令泰国七十七个省中的其中六十五个宣布为洪水灾区省份。另同年洪水也淹没澳洲布里斯班的中央商业区,令该市被逼停业数周,对当地造成极大的影响。「如果你看看过去十年所发生的沿海洪水灾害数量,很明显我们现在必须承认得采取一些措施,试图尽快解决所涉问题。远期规划正正是全面减少气候变化影响的关键。」

综合上文所述,刘教授指出,我们需要超越香港而放眼整个地区,因为我们在道义上也有责任为周边受影响的人提供紧急援助。「不论是在香港或区内其他地方,事前的准备工夫比如食品供应已在预期某种事件发生前已提前存储妥当,总能大大安抚市民,令他们更有安全感及活得安心。」